2025.03.18

2025.03.18

動画撮影の基礎基本:カメラマンが身につけるべきスキルと練習方法

動画制作のためには良い素材が必要です。すなわち良い動画素材が必要ということです。そして、良い映像を撮影するために様々なスキルが求められます。大げさに言うと難しそうに聞こえますが、そんなことはありません。今回は私の経験も踏まえながら、動画撮影の基礎基本について解説し、実際に役立つ練習方法を紹介します。

1. カメラマンの基本の「き」:ズームとパーン

綺麗なズームとパーンを身につける

映像のクオリティを左右するのが、カメラの動きです。特に、

・ズーム(Zoom):レンズの焦点距離を変えて、被写体を拡大・縮小する動作

・パーン(Pan):カメラの向きを左右上下に振る動作

これらをスムーズに行うことで、よりプロフェッショナルな映像を撮影できます。

練習方法の例

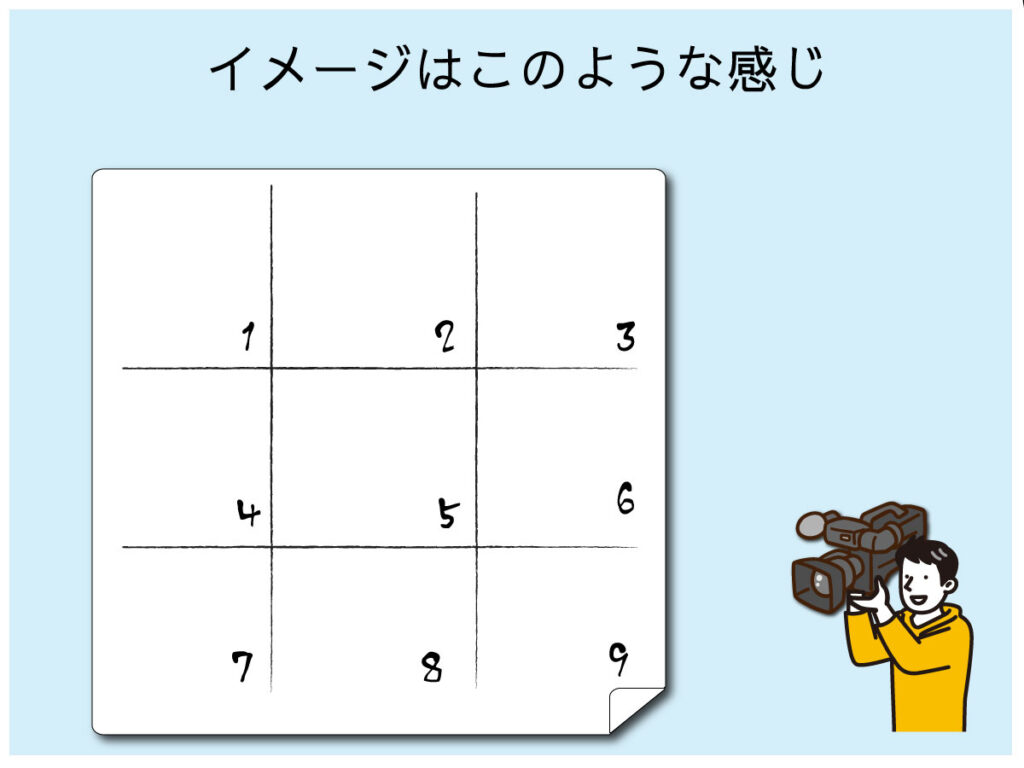

用意するもの:大きめの紙(カレンダーの裏紙などがおすすめ)

①大きなカレンダーの裏紙を使い、9等分に四角を描きます。ここではわかりやすいようにさらに1~9の番号をふります。

②そしてこの1~9のいずれかをカメラで狙うイメージです。

③部屋などで壁にこの紙を貼って、自身のカメラで、準備した枠内にスムーズにズームする練習を行います。

実際にこのような動作をするシーンは少ないですが、たまに写真やパソコン画面の撮影などでピッタリとフレームに収める必要がある場合に役立ちます。

さらに、ズームとパーンを連動させることで、滑らかなカメラワークを実現できます。これは、実践と反復練習によって体で覚えることが重要です。

2. カメラを持つことになれる!

カメラには、一眼レフやハンドヘルドタイプやENGタイプと色々あり、それぞれに難しさがあるのですが、それぞれ自分なりの持ちやすさを習得しなければなりません。

安定した手持ち撮影をするためには、ひたすら持ってみて、自分の安定する持ち方担ぎ方を見つけて、カメラを体の一部になるまで繰り返すことが重要です。

そうすることで、

・安定感が増し、ブレを抑えた映像が撮れる

・長時間の撮影がしやすくなり、体の負担が分散される

・プロフェッショナルな撮影環境に適応しやすくなる

特に、大きなカメラを扱う際には、

・画質の良さ

・レンズ性能の高さ

・撮影の安定感

といったメリットを最大限に活かすために、担ぎながらの撮影を習慣づけることが求められます。

また、ファインダーの位置を調整することで、撮影者にとって最適な構え方をカスタマイズできます。自分仕様にカスタマイズすることで、より快適に撮影が可能になります。

3. 一眼レフはあくまで、基礎の後

一眼レフカメラを動画撮影に使うケースも増えていますが、ビデオカメラとは特性が異なります。

一眼レフの特徴

・ボケ感やシズル感のある映像が撮れる

・世界観やドキュメンタリー風の表現がしやすい

・ズームワークが制限されるため、動きのある撮影には不向き

一眼レフはフォーカスの調整が頻繁に必要になるため、素早く調整できるスキルが求められます。

ビデオカメラの特徴

・ズームやフォーカスの操作性が高い

・安定した撮影が可能

・長時間撮影に適している

先でビデオカメラを持つことになれる。

と伝えた理由のひとつは、やはりテレビなどで見かけるあの大きな担ぐカメラは、「性能や機能が充実」しており、動画を撮るための仕様がしっかりと整っています。

ですので、そのビデオカメラでちゃんと取れるようになっておくことは重要です。

その上で、演出の工夫として一眼レフを補助的に活用するというのが私のおすすめです。

4. スタビライザーも基礎の後の補助

動画撮影でよく使用されるのがスタビライザーです。手持ち撮影のブレを抑え、安定した映像を撮るためのツールとして便利です。

スタビライザーのメリット

・ブレを抑え、滑らかな映像を実現

・一定方向の動きに強い

・補助ツールとして撮影の安定感を向上

しかし、こちらも急な動きには対応しづらいです。

急な動きを付けたいときはやはり撮影者のスキルが必要になりますので、最初にお伝えしたズームとパーンが役に立つというわけです。

まとめ

①ズームとパーンをスムーズに行う練習をする

②カメラの持ち方や安定性を意識する

動画の編集や撮影の時に「センス」はやはり存在します。いいかえると「個性」といってもいいかもしれません。ここは人によって異なるために「ここをこうすればいい」というものはありません。

ですが、今日お伝えしたズームとパーンやカメラを持つという部分は大変コアで退屈な内容に聞こえたかもしれませんが、やれば誰でもやった分ちゃんと身について力になります。

ですので、撮影をうまくなりたいという人は、是非無理のない範囲でトライしてみてくださいね。

③適切なカメラを選び、特徴を活かした撮影を行う

④スタビライザーなどの補助ツールを活用する

③④のような便利なものもあります。上手にぜひ使ってほしいですが、今回ここでお伝えいしたいことは、動画撮影の基礎です。(退屈でしたらごめんなさい)

これらで撮影の幅や動画でできることはもちろん広がりますが、基礎があってのものです。

ということで、今回は動画撮影スキルアップのための一助となればとこの記事を書かせていただきました。

少しでも役に立てばうれしい限りです。

お問い合わせ

動画撮影に関するご相談や、プロのカメラマンによる撮影・編集サービスをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。専門スタッフが最適なソリューションをご提案いたします。